„New Work beim Deutschen Institut für Normung: Bottom Up statt Top Down“

Am Anfang stand der Wunsch der Mitarbeiter nach Veränderung. Dabei wurde kein Bereich ausgelassen. Der Wandel betrifft Arbeitsmethoden, Führungsstil und Organisatorisches wie Arbeitszeit und Arbeitsort.

Wie immer haben wir auch diesmal wieder viel gelernt: Warum eine Organisation wie die DIN essentiell für die Transformation unserer Gesellschaft ist, warum gerade der DIN ihre individuellen Stärken – Perspektivenvielfalt, Konsensfindung, Transparenz – bei dem Projekt zugute kame und was andere – ob Unternehmen, Behörden, Verbände – lernen können.

Wieder einmal eine Episode, die Mut macht für Deutschland.

“Die neue Rolle des Betriebsrates – mit Karsten vom Bruch als Gast”

Wir fragen Karsten, was sich verändern muss. Ein paar seiner Antworten: Betriebsrat darf kein Karrierekiller mehr sein, alle sollten ihre Rollen hinterfragen: Muss es immer die Geschäftsführung sein, die die Impulse gibt? Welche Aufgaben haben Unternehmen in der Gesellschaft? Sind sie zur Beschäftigungssicherung verpflichtet?

Von der Notwendigkeit des Wandels im Management – eine neue Perspektive auf Finance

Eine erfrischend neue Perspektive auf Finance, fernab von reinem Reporting, mit agilen Methoden, den Blick auf den Menschen gerichtet. Michaela Mellinger bereichert diese Episode mit frischen Perspektiven auf das klassische Finanzwesen in Organisationen.

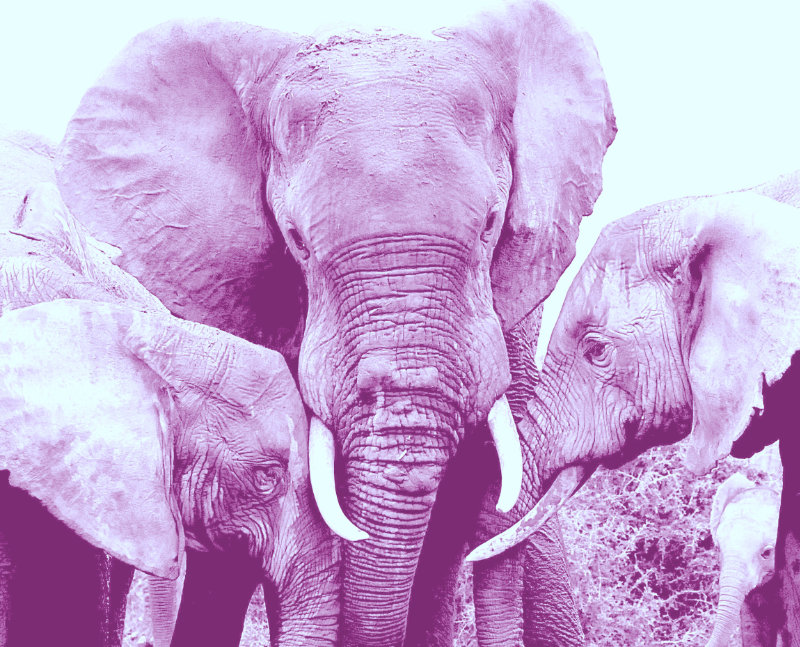

Die rosa Elefanten der Transformation

Wenn es um Transformation geht, reden wir schrecklich gern über Technologie. Künstliche Intelligenz, Blockchain – wir versuchen, die Logik, die Abläufe zu verstehen, damit wir die Einsatzmöglichkeiten und Auswirkungen einschätzen können – wir gehen also mit unserem Intellekt an das Thema heran. Hört sich erst einmal sinnvoll an, aber es stellt sich immer wieder heraus, […]

Die neue Bedeutung von Führung: Mit Stefanie Kemp, Head of Oracle Germany & Evgeniya Ettinger, Lead of Oracle Woman’s Leadership

Beide haben einen vielfältigen Lebenslauf. Wir sprechen darüber, wie diese persönlichen Erfahrungen ihre Führung prägen.

Wir offen über alle Aspekte von Vielfalt und warum Frauen hier den Unterschied machen:

Viele Perspektiven müssen orchestriert werden, dafür ist Kommunikation ein wichtiges verbindendes Element – Frauen können hier ihre Stärken ausspielen.

Die Bedeutung von Vielfalt spiegelt sich in der Beurteilung von Lebensläufen wider: was früher ein Jobhopper war ist heute ein Mensch, der Veränderungen willkommen heißt.

Wer Neues ausprobiert, macht Fehler. Deshalb ist eine Kultur der Wertschätzung essentiell, die wiederum nur mit Vertrauen entsteht.

Stefanie und Evgeniya teilen mit uns Erfahrungen aus ihrem Berufsleben.

Führung im 21. Jahrhundert wird schwieriger: Robert Lüders zu Gast

Komplexe Aufgaben erfordern andere Herangehensweisen. Das betrifft viele Bereiche unserer Welt: Reichte es vielleicht in den 90ern noch aus, verschiedene Variationen von Schnitzel auf die Speisekarte zu setzen, ist dies heute – je nach Standort – nicht mehr so einfach: Was biete ich Vegetariern, Veganern und den Menschen, die Gluten nicht vertragen. Wie kann ein Team diese Aufgabe am besten lösen?

Geschichten sagen mehr als alle Beschreibungen. Robert erzählt in unserem Podcast so einige. Da wird klar, wo die Herausforderungen liegen: Bei der Führung aber auch bei jedem einzelnen Mitarbeiter. Welche Haltung ist in der digitalen Welt zur Arbeit nötig?

Innovation neu denken mit KI – Alessandro Brandolisio als Gast

Technologien sind heute so disruptiv, Veränderungen geschehen so schnell und sind so tiefgreifend, dass Innovation mit ein paar Post-its an den Wänden nicht mehr funktioniert. Eine Aufgabe ist es: Technologie darf nicht den Technokraten überlassen werden. Sichtweisen müssen eingebunden werden, Ängste durch Aufklärung überwunden werden damit Neues entstehen kann.

Zusammenarbeit mit intelligenten Maschinen mit Ralph Siepmann als Gast

Was können Maschinen eigentlich besonders gut, wo ist der Mensch besser?

Wie verändert sich die Arbeit der Menschen, wenn sie mit Maschinen zusammenarbeiten? Welche Fragen sollten wir uns stellen?

Warum ist künstliche Intelligenz eine große Chance für die Menschheit?

Führung im Digitalen: Vom Mut der Verzweiflung zur Neudefinition von Erfolg?

Wie schaffen wir die Neuorientierung?

Corinna und ich sind uns einig, dass der Begriff „Mut“ hier ein wenig zu inflationär gebraucht wird und es auch nicht korrekt trifft: eher schon Mut der Verzweiflung.

Dazu gehört auch, anzuerkennen, dass sich etwas ändert. Manchmal heißt das auch, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Die Kunst liegt darin, von der Orientierungslosigkeit wieder in eine Zuversicht zu kommen.

Das funktioniert, wenn wir verstehen, dass einer alleine dies Welt nicht mehr durchdringen kann. Also müssen alle mehr Verantwortung und damit Freiheit erhalten.

Die Rolle des Betriebsrates beim Kulturwandel: Die Juristin Britta Redmann als Gast

Manche Betriebsräte arbeiten mit der Arbeitgeber-Vertretung mit agilen Methoden zusammen. Britta Redmann erzählt von Unternehmen, die erkannt haben, dass anderthalb Jahre Verhandlung für eine Betriebsvereinbarung einfach zu lang ist. Bis dahin hat sich das Rad schon weitergedreht. Das Betriebsverfassungsgesetz ermöglicht die Art der Zusammenarbeit. Es sagt zudem, dass Arbeitgeber und Betriebsrat den Auftrag haben, die freie Entfaltung der Persönlichkeit der Beschäftigten zu fördern. Eine Steilvorlage für die Anforderungen der digitalen Arbeitswelt.

Britta sagt zudem, dass Unternehmen die Menschen suchen sollen, die resilient sind und in ihrem Leben schon Krisenerfahrungen gemacht haben – es ist also gut, den ganzen Menschen zu sehen. Da wären wir wieder bei einem der Themen von New Work.

Wer hören möchte, wie der Betriebsrat seine Rolle als Begleiter, Stützer und Partner bei der Transformation wahrnehmen kann, sollte sich diese Folge anhören.